BLiNK: Betriebliche Mobilität im ländlichen Raum – innovativ, nachhaltig, kundenorientiert

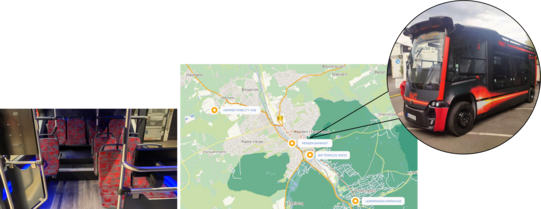

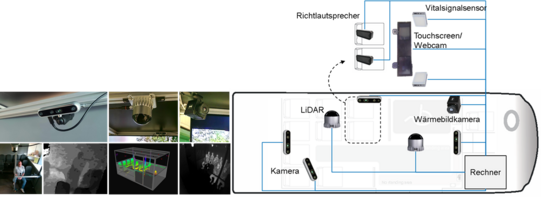

Das BLiNK-Projekt zielt auf die Stärkung des Klimaschutzkonzepts in der Gewerberegion Hämmer durch die Bereitstellung attraktiver Alternativen für den Betriebsverkehr ab. Eine der im Rahmen dieses Projekts eingeführten Maßnahme ist ein automatisiertes Elektro-Shuttle als öffentliches Verkehrsmittel für die betriebliche Mobilität. Das Elektro-Shuttle ist seitens der TU Dortmund zu einem Wizard-of-Oz-Fahrzeug umgebaut und zur Beantwortung von Akzeptanzfragen und Tests im Gewerbegebiet Hämmer für die betriebliche Mobilität eingesetzt. Die objektive Erfassung des Fahrgastzustands erfolgt über Innenraumsensoren wie RGBD-/Event-/Wärmekameras, Lidare, radarbasierte Vitalfunktionssensoren und Mikrofone. Dementsprechend ist die Kommunikation mit den Fahrgästen über vorgesehene Schnittstellen via großem Frontmonitor, Lautsprechern und Sitzeinheiten mit Display und Richtlautsprechern realisiert.

Die Kommunikation mit dem Fahrgast verfolgt zwei Zielsetzungen: Steigerung des Sicherheitsempfindens und Zunahme des Komforts, wobei beides zusammen zu einer Erhöhung der Akzeptanz führt.

- Sicherheit: Es ist ein Sicherheitsfaktor definiert, der vom Fahrgastzustand und der Fahrsituation abgeleitet ist. Der Zustand des Fahrgastes wird anhand der Daten ermittelt, die von den in der Passagierkabine angebrachten Sensoren bereitgestellt werden. Bei dieser Anwendung wird hauptsächlich der physische Zustand der Fahrgäste berücksichtigt, wie z. B. ihre Position im Fahrzeug, ob sie sitzen oder stehen, wie sie sich festhalten, ihr Abstand zu den umstehenden Fahrgästen. Die Fahrsituation wird auf der Grundlage der Verkehrssituation und des Routenplans erkannt und umfasst z. B. Daten wie die der Fahrdynamik, Stoppstellen oder Ampeln vor dem Fahrzeug, mögliche Objekte vor dem Fahrzeug. Basierend auf diesen Daten wird für jeden Fahrgast ein Sicherheitsfaktor zur Kennzeichnung berechnet. Sobald sich der Sicherheitsfaktor für einen Fahrgast verringert, erhält der Fahrgast eine individuelle die Sicherheit betreffende Information und Hinweise auf mögliche Maßnahmen über die Interaktionsschnittstellen. Die Berechnung des Sicherheitsfaktors und die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen werden kontinuierlich in einem Regelkreis durchgeführt, bis der Sicherheitsfaktor wieder auf ein definiertes Niveau steigt.

- Komfort: Der Komfort ist ebenfalls für jeden Fahrgast individuell definiert und auf der Grundlage des Fahrgastzustands bewertet. In dieser Anwendung ist als Fahrgastzustand hauptsächlich der mentale Zustand betrachtet. Mithilfe der On-Board-Sensoren werden Gesichts- und Gefühlsausdrücke, soziale und Verhaltenssignale sowie der Bedarf der Fahrgäste, mit dem automatisierten Fahrzeug über ein Mikrofon zu sprechen, bewertet und der Komfort der Fahrgäste eingeschätzt. Wird bei einem der Fahrgäste Unwohlsein festgestellt, kommuniziert das automatisierte System über Display und Lautsprecher mit dem Fahrgast, um die Quelle des Unwohlseins zu ermitteln, und reagiert entsprechend der Antwort der Fahrgäste nach einem vorgegebenen Protokoll. Der Komfort der Fahrgäste wird kontinuierlich überwacht und solange das Unwohlsein nicht vollständig behoben ist, wird die Kommunikation fortgesetzt.

Um auch die subjektive Zufriedenheit der Fahrgäste zu erfassen, bewerten sie am Ende jeder Fahrt die Fahrt mit einem kurzen, bebilderten Fragebogen. Außerdem werden die Fahrgäste nach einer bestimmten Anzahl von Fahrten befragt und gebeten, Fragebögen zur Bewertung der Akzeptanz und des Vertrauens der Fahrgäste in den automatisierten Shuttlebus auszufüllen.

Als Zwilling der Passagierkabine im Shuttle ist im Labor zusätzlich ein Passagierkabinen-Emulator aufgebaut. Er verfügt über eine analoge Ausstattung wie das Shuttle. Er dient dazu, die erstellten Algorithmen und entwickelten Modelle zu testen und zu verbessern. Zudem ist er hilfreich, um sicherheitskritische Situationen zu analysieren und identische Szenarien zu wiederholen.

Projektpartner

Gefördert durch: